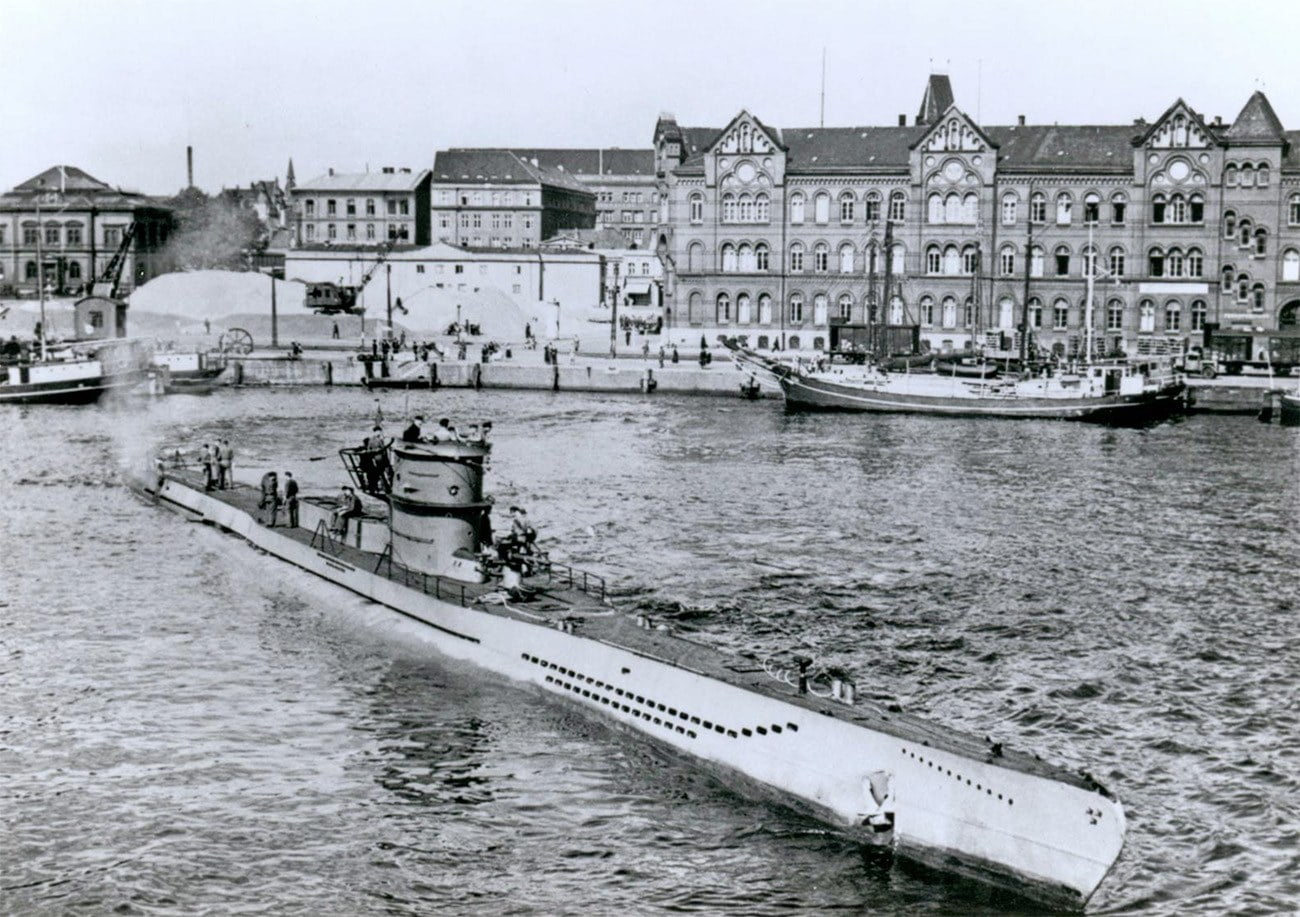

Der Verlust des U-Boot-Kriegs im Atlantik durch Deutschland während des Ersten Weltkriegs war das Ergebnis einer Kombination aus strategischen Fehlern, technologischen Herausforderungen und den verbesserten Gegenmaßnahmen der Alliierten. Anfangs setzte Deutschland auf eine aggressive U-Boot-Politik, um die britische Versorgungslinie zu unterbrechen und den Krieg zu gewinnen. Doch die allmähliche Verbesserung der alliierten Konvoisysteme, der Einsatz von Begleitschiffen, die Einführung des Tauchverbots für U-Boote sowie die Entwicklung des Dönitz-Systems führten dazu, dass die Effektivität der deutschen U-Boot-Flotte erheblich schwand. Zudem trugen die zunehmende Anzahl von Verlusten und die internationale Kritik an den U-Boot-Angriffen, insbesondere auf zivile Schiffe, dazu bei, den Druck auf Deutschland zu erhöhen, den U-Boot-Krieg einzustellen. Letztlich führte diese Kombination aus militärischen, technologischen und politischen Faktoren dazu, dass Deutschland den U-Boot-Krieg im Atlantik verlor und somit einen entscheidenden Nachteil im Seekrieg erlitt.

Strategische Fehler: Deutschlands Fehlentscheidungen im U-Boot-Krieg und ihre Folgen

Der Verlauf des U-Boot-Kriegs im Atlantik während des Ersten Weltkriegs ist geprägt von einer Reihe strategischer Fehlentscheidungen, die letztlich entscheidend zum Scheitern Deutschlands beitrugen. Obwohl die deutsche Marine zunächst auf eine aggressive U-Boot-Politik setzte, um die britische Seeblockade zu durchbrechen und die Versorgungslinien der Alliierten zu stören, offenbarten sich bald die gravierenden Folgen dieser Taktik. Ein zentraler Fehler lag in der unzureichenden Berücksichtigung der internationalen Reaktionen auf den uneingeschränkten U-Boot-Krieg, der ab 1917 ausgerufen wurde. Diese Entscheidung führte dazu, dass neutrale Schiffe, insbesondere die amerikanischen, zunehmend ins Visier gerieten, was die ohnehin angespannte Stimmung zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten weiter verschärfte. Die deutsche Führung unterschätzte die Wirkung dieser Provokation und die daraus resultierende öffentliche Empörung, die schließlich in den Eintritt der USA in den Krieg mündete.

Ein weiterer strategischer Fehler bestand in der mangelhaften Koordination und Planung der U-Boot-Operationen. Die deutschen U-Boote operierten oft unabhängig voneinander, ohne eine klare, koordinierte Strategie, die auf langfristigen Erfolg ausgelegt war. Stattdessen konzentrierten sie sich auf kurzfristige Erfolge, was dazu führte, dass viele U-Boote verloren gingen oder ihre Wirkung verpuffte. Zudem war die Versorgung der U-Boot-Flotte selbst problematisch, da die deutschen U-Boote auf deutsche Stützpunkte angewiesen waren, die durch die britische Blockade stark eingeschränkt wurden. Dies führte zu logistischen Engpässen und einer geringeren Einsatzbereitschaft, was die Effektivität der U-Boot-Kampagne erheblich minderte.

Die deutsche Marine versäumte es auch, die Bedeutung der öffentlichen Meinung und der internationalen Wahrnehmung ausreichend zu berücksichtigen. Während die U-Boot-Politik zunächst als wirksames Mittel gegen die britische Seeblockade galt, wurde sie zunehmend als barbarisch und unmenschlich wahrgenommen, insbesondere durch die sinkenden Passagierschiffe und die hohen Verluste an Zivilisten. Diese negative Wahrnehmung führte zu einem Imageverlust Deutschlands auf internationaler Ebene und schwächte die moralische Unterstützung für die U-Boot-Kampagne. Die Entscheidung, unbeschränkt auf alle Schiffe zu schießen, führte zu einer Eskalation des Konflikts und trug dazu bei, die Sympathien der neutralen Staaten gegen Deutschland zu wenden.

Nicht zuletzt war die deutsche Strategie auch durch eine gewisse Kurzsichtigkeit geprägt. Die Führung konzentrierte sich auf den kurzfristigen Erfolg, ohne die langfristigen Konsequenzen zu bedenken. Die U-Boot-Kriegsführung wurde zwar zunächst als wirksames Mittel zur Schwächung Großbritanniens angesehen, doch die zunehmende internationale Ablehnung und die wachsende Gegenwehr der Alliierten, die ihre eigenen U-Boot-Abwehrmaßnahmen verbesserten, machten die deutsche Strategie zunehmend ineffektiv. Die britische Royal Navy entwickelte effektive Gegenmaßnahmen, darunter den Ausbau von Konvoisystemen, die den Erfolg der U-Boot-Operationen erheblich einschränkten. Diese Entwicklungen zeigten, dass die deutschen Fehlentscheidungen im strategischen Denken und in der Planung letztlich den Verlauf des Krieges maßgeblich beeinflussten und den deutschen U-Boot-Krieg im Atlantik zum Scheitern verurteilten.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die strategischen Fehler Deutschlands im U-Boot-Krieg im Atlantik eine entscheidende Rolle bei dessen Scheitern spielten. Die unüberlegte Ausrufung des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs, die mangelhafte Koordination, die Vernachlässigung der internationalen Reaktionen sowie die Kurzsichtigkeit in der langfristigen Planung führten dazu, dass die deutsche Marine ihre ursprünglichen Ziele nicht erreichen konnte. Statt die britische Seeblockade zu durchbrechen, führte diese Politik vielmehr zu einer internationalen Isolation und trug dazu bei, die Unterstützung für die Alliierten zu stärken. Diese Fehler zeigen, wie entscheidend strategisches Denken und die Berücksichtigung aller Konsequenzen für den Erfolg militärischer Operationen sind, und verdeutlichen, warum Deutschland den U-Boot-Krieg im Atlantik letztlich verlor.

Technologische Überlegenheit der Alliierten: Wie die verbesserte Konvoiführung den U-Boot-Krieg entschied

Der Verlauf des U-Boot-Kriegs im Atlantik wurde maßgeblich durch die technologische Überlegenheit der Alliierten geprägt, insbesondere durch die Entwicklung und Anwendung verbesserter Konvoiführungssysteme. Anfangs kämpften die deutschen U-Boote mit großem Erfolg gegen die alliierten Versorgungslinien, da sie in der Lage waren, ungestört Schiffe zu versenken und so die Nachschubwege nach Europa erheblich zu stören. Doch mit der Zeit änderte sich das Kriegsgeschehen grundlegend, was vor allem auf die Innovationen und strategischen Verbesserungen der Alliierten zurückzuführen ist.

Ein entscheidender Wendepunkt war die Einführung des sogenannten „Huff-Duff“ (High-Frequency Direction Finding), einer hochentwickelten Funkortungstechnologie, die es den Alliierten ermöglichte, die Positionen der deutschen U-Boote genauer zu bestimmen. Diese Technik erlaubte es den Konvoiführern, die Bewegungen der U-Boote in Echtzeit zu verfolgen und ihre Routen entsprechend anzupassen. Dadurch wurde es für die U-Boot-Besatzungen deutlich schwieriger, unentdeckt zu bleiben und ihre Angriffe durchzuführen. Die Fähigkeit, U-Boot-Positionen schnell zu ermitteln, führte zu einer erheblichen Steigerung der Verteidigungsfähigkeit der alliierten Schiffe.

Neben der Funkortung spielte die Verbesserung der Konvoi-Strategie eine zentrale Rolle. Die Alliierten begannen, ihre Schiffe in größeren, eng verbundenen Konvois zu bündeln, die durch Begleitschiffe geschützt wurden. Diese Konvois waren nicht nur schwerer für die U-Boote anzugreifen, sondern boten auch die Möglichkeit, auf Angriffe schnell zu reagieren. Die Begleitschiffe, darunter Zerstörer und Korvetten, waren mit neuester Radartechnologie ausgestattet, die es ihnen erlaubte, U-Boote auch bei schlechten Sichtverhältnissen frühzeitig zu erkennen. Das Zusammenspiel dieser Technologien führte zu einer deutlich verbesserten Verteidigung gegen die deutschen U-Boot-Angriffe.

Die alliierten Innovationen beschränkten sich jedoch nicht nur auf die Erkennungstechnologien. Die Entwicklung des „Hedgehog“-Systems, eines neuartigen U-Boot-Abwehrwaffensystems, das auf Sperrfeuer basierte, revolutionierte die Bekämpfung der U-Boote. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tieffliegern, die nur auf Sicht feuerten, konnten die alliierten Schiffe mit Hedgehog gezielt auf U-Boot-Positionen schießen, ohne vorher den genauen Standort zu kennen. Diese präzise und effektive Waffe führte zu einer erheblichen Reduktion der deutschen U-Boot-Basis im Atlantik.

Darüber hinaus trugen die verbesserten Codeknackverfahren, insbesondere die Entschlüsselung der deutschen Enigma-Codes, dazu bei, die Bewegungen der U-Boote vorherzusagen und ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Die britische Codeknackeinheit Bletchley Park spielte eine zentrale Rolle bei der Entschlüsselung der deutschen Kommunikation, was den Alliierten einen strategischen Vorteil verschaffte. Durch diese Kombination aus technologischem Fortschritt und intelligenter Strategie konnten die Alliierten die U-Boot-Bedrohung zunehmend eindämmen.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die technologische Überlegenheit der Alliierten, insbesondere durch die verbesserte Konvoiführung, entscheidend dazu beitrug, den U-Boot-Krieg im Atlantik zu wenden. Die Fähigkeit, U-Boote frühzeitig zu erkennen, ihre Bewegungen vorherzusagen und gezielt zu bekämpfen, führte dazu, dass die deutschen U-Boot-Operationen immer weniger erfolgreich waren. Dieser technologische Fortschritt war ein Schlüsselfaktor für den letztendlichen Sieg der Alliierten im Atlantik und markierte einen Wendepunkt im Verlauf des Zweiten Weltkriegs.

Wirtschaftliche und politische Auswirkungen: Der Einfluss des U-Boot-Kriegs auf Deutschlands Kriegsfähigkeit

Der U-Boot-Krieg im Atlantik hatte nicht nur militärische Konsequenzen, sondern wirkte sich auch tiefgreifend auf die wirtschaftliche und politische Stabilität Deutschlands während des Ersten Weltkriegs aus. Während die U-Boot-Strategie zunächst als wirksames Mittel galt, um die britische Versorgungslage zu schwächen und die Blockade zu durchbrechen, zeigte sich bald, dass die damit verbundenen Folgen für die deutsche Kriegsfähigkeit und die nationale Stabilität gravierender waren als erwartet. Die Versenkung von Handelsschiffen führte zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen, da die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern, Rohstoffen und Nahrungsmitteln zunehmend ins Stocken geriet. Die deutsche Wirtschaft, die auf den Import von Rohstoffen angewiesen war, wurde durch die zunehmende Seeblockade stark geschwächt, was die Produktion und die Versorgung der Bevölkerung erheblich beeinträchtigte. Die Versorgungskrise führte zu Engpässen, Inflation und Unzufriedenheit in der Bevölkerung, was wiederum die politische Stabilität des Kaiserreichs bedrohte.

Gleichzeitig führte die aggressive U-Boot-Politik zu einer Verschärfung der internationalen Spannungen. Besonders die sinkenden Passagierschiffe und neutralen Handelsschiffe, die ohne Vorwarnung versenkt wurden, lösten Empörung in der internationalen Gemeinschaft aus. Die USA, die zunächst eine eher neutrale Haltung eingenommen hatten, sahen sich durch die deutschen U-Boot-Angriffe zunehmend provoziert. Die Versenkung des Passagierschiffs Lusitania im Jahr 1915, bei dem zahlreiche Zivilisten ums Leben kamen, führte zu einer öffentlichen Empörung in den USA und trug maßgeblich dazu bei, dass die amerikanische Regierung ihre Neutralität aufgab und schließlich in den Krieg eintrat. Dieser Schritt war für Deutschland ein schwerer Schlag, da die USA eine bedeutende wirtschaftliche und militärische Macht darstellten. Der Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg führte zu einer erheblichen Verstärkung der alliierten Kräfte und machte die deutsche Kriegsführung zunehmend schwieriger.

Auf politischer Ebene führte die zunehmende Kritik an der U-Boot-Strategie innerhalb Deutschlands zu Spannungen zwischen Militärführung und Regierung. Während die Marine die U-Boot-Kriegsführung als notwendig ansah, um die britische Seeblockade zu durchbrechen, wuchs der Druck aus der Zivilbevölkerung und von politischen Entscheidungsträgern, die die negativen Folgen für die deutsche Wirtschaft und die internationalen Beziehungen nicht länger ignorieren konnten. Die zunehmende Isolation Deutschlands auf internationaler Ebene, verbunden mit den wirtschaftlichen Einbußen und dem Verlust an moralischer Unterstützung, schwächte die Kriegsanstrengungen insgesamt. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten führten zudem zu einer Verschärfung der sozialen Spannungen im Inneren, da die Bevölkerung mit Versorgungsengpässen und Inflation konfrontiert war, was die Unzufriedenheit und den Widerstand gegen den Krieg verstärkte.

Letztlich zeigte sich, dass die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen des U-Boot-Kriegs entscheidend dazu beitrugen, Deutschlands Kriegsfähigkeit zu untergraben. Die anfängliche Hoffnung, durch den U-Boot-Krieg eine entscheidende strategische Überlegenheit zu erlangen, wurde durch die negativen Folgen für die eigene Wirtschaft, die internationalen Beziehungen und die innere Stabilität zunichte gemacht. Die zunehmende Isolation, die wirtschaftlichen Verluste und die politischen Spannungen führten dazu, dass Deutschland immer mehr an Ressourcen und moralischer Unterstützung verlor. Dieser Kreislauf aus wirtschaftlichem Druck, politischer Instabilität und internationaler Isolation trug maßgeblich dazu bei, dass Deutschland den U-Boot-Krieg im Atlantik letztlich verlor und damit einen entscheidenden Beitrag zum Ausgang des Ersten Weltkriegs leistete.

Fazit

Deutschland verlor den U-Boot-Krieg im Atlantik hauptsächlich aufgrund der verbesserten alliierten Gegenmaßnahmen, wie der Einführung des Konvoisystems, der Entwicklung des Radars und des Einsatzes von U-Boot-Jägern sowie der codebasierten Entzifferung der Enigma. Diese Faktoren ermöglichten es den Alliierten, die U-Boot-Operationen effektiv zu bekämpfen, die Verluste zu reduzieren und die Kontrolle über den Atlantik zu gewinnen. Letztlich führte die Überlegenheit in Technologie, Taktik und Ressourcen dazu, dass Deutschland den U-Boot-Krieg im Atlantik verlor.