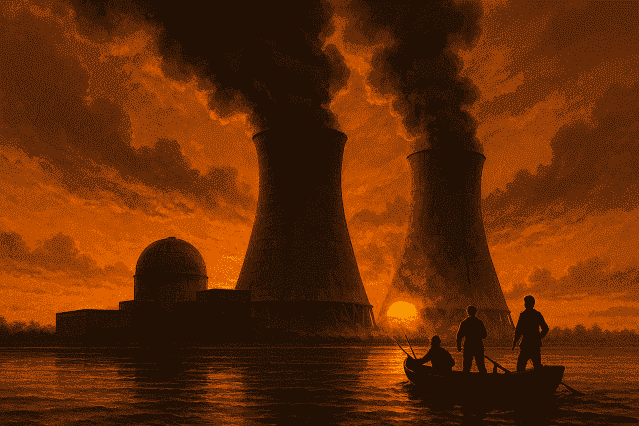

Ein Mittwochmorgen, der alles veränderte

Es ist der 28. März 1979. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen über Harrisburg, Pennsylvania. Die meisten Menschen schlafen, ahnungslos, dass in wenigen Minuten ein Ereignis beginnt, das als Wendepunkt in der Geschichte der zivilen Nutzung der Atomkraft gelten wird.

Im Inneren des Kernkraftwerks Three Mile Island ertönt plötzlich ein Alarmsignal. Dann noch eines. Und noch eines. Innerhalb von Sekunden schlagen über hundert Warnsysteme gleichzeitig an. In der Zentrale des Reaktorblocks 2 herrscht Anspannung, Verwirrung – und bald eine sich anbahnende Katastrophe.

Der Anfang vom Kontrollverlust

Gegen vier Uhr morgens fallen zwei der Hauptkühlpumpen aus. Ohne ausreichende Kühlung beginnt das Reaktorsystem zu überhitzen. Inmitten dieses Chaos versuchen die Bediener, die Kontrolle zu behalten – doch was sie auf den Anzeigen sehen, ist irreführend. Die Reaktionen sind hektisch, manche Entscheidungen verschlimmern die Lage nur. Ein Ventil bleibt geöffnet und lässt radioaktiven Dampf in das Containment entweichen.

Die Möglichkeit einer Kernschmelze – jenem gefürchteten „Worst Case“ – rückt bedrohlich nahe. Noch weiß niemand, was wirklich passiert. Doch die Unruhe breitet sich aus – von der Reaktorhalle bis in die Flure der Regierung.

Kommunikationsfehler, Chaos und Unsicherheit

Die Betreiberfirma Metropolitan Edison versucht zunächst, die Situation herunterzuspielen. Es handle sich um einen „kleinen Zwischenfall“, heißt es. Doch im Hintergrund beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Informationsflüsse versagen. Zwischen der Kraftwerksleitung, den Behörden und den wissenschaftlichen Beratern gibt es kaum verlässliche Kommunikation. Das technische Notfallzentrum ist schlecht vorbereitet, viele Entscheidungen erfolgen auf Basis von Annahmen statt Fakten.

Die Verunsicherung greift schnell auf die Bevölkerung über. Gerüchte machen die Runde, Radiosender bringen widersprüchliche Informationen. Viele wissen nicht, ob sie bleiben oder fliehen sollen.

Eine Stadt unter Schock: Flucht in die Ungewissheit

Als die Behörden schließlich reagieren, ist es fast zu spät. Die Strahlenwerte sind gestiegen. Schwangeren Frauen und Familien mit kleinen Kindern wird empfohlen, das Gebiet im Umkreis von fünf Meilen zu verlassen. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer.

Über 140.000 Menschen verlassen in wenigen Stunden ihre Häuser. Die Straßen sind verstopft, Tankstellen überfüllt, Hotels ausgebucht. Die Angst ist greifbar – aber kaum jemand versteht, was tatsächlich vor sich geht.

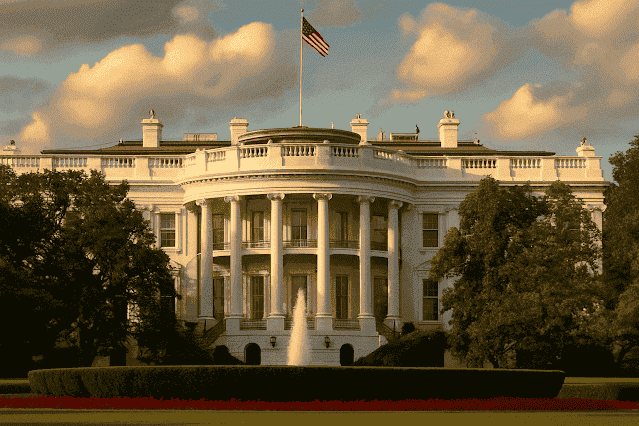

In dieser heiklen Phase trifft der damalige Gouverneur Dick Thornburgh die wohl schwerste Entscheidung seiner Amtszeit. Und Präsident Jimmy Carter, einst selbst Nukleartechniker, reist persönlich zum Ort des Geschehens. Ein symbolischer Akt – und ein stilles Eingeständnis der Ernsthaftigkeit der Lage.

Jahre später: Die Wahrheit kommt ans Licht

1982, drei Jahre nach dem Vorfall, werden erstmals Kameras in den Reaktor gesenkt. Was sie zeigen, bestätigt die schlimmsten Befürchtungen: Es kam zu einer teilweisen Kernschmelze. Die Hülle des Reaktorkerns war beschädigt, Brennstäbe geschmolzen. Nur durch Glück – und die aufopferungsvolle Arbeit einzelner Ingenieure – konnte ein noch größeres Unglück verhindert werden.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Öffentlichkeit immer wieder beruhigende Worte gehört: „unter Kontrolle“, „kein Grund zur Sorge“. Doch das Vertrauen war erschüttert – und ließ sich kaum wiederherstellen.

Drei Worte, die alles veränderten: Three Mile Island

Der Name des kleinen Inselkraftwerks im Susquehanna River wurde zum Symbol – nicht nur für technische Fehlleistungen, sondern für eine ganze Ära des kritischen Hinterfragens der Atomkraft. Die Folgen waren tiefgreifend:

- In den USA wurde kein neues Atomkraftwerk mehr genehmigt – für fast drei Jahrzehnte.

- Sicherheitsstandards weltweit wurden überarbeitet – viele davon sind noch heute in Kraft.

- Die Anti-Atomkraft-Bewegung gewann neue Dynamik – nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Europa, insbesondere in Deutschland.

Three Mile Island war keine Explosion wie Tschernobyl. Es gab keine Tsunami wie in Fukushima. Doch gerade die Unsichtbarkeit der Gefahr – und das Gefühl, belogen worden zu sein – machten den Vorfall so folgenreich.

Was bleibt?

Der Reaktorblock 2 wurde nie wieder hochgefahren. 2019 wurde auch der letzte aktive Block von Three Mile Island vom Netz genommen. Der Abriss des Standorts soll bis 2074 andauern – genau 100 Jahre nach Inbetriebnahme des ersten Reaktors.

Doch selbst dann bleiben Fragen offen: Was ist mit den Langzeitfolgen der Strahlung? Wie belastbar sind die offiziellen Studien, die kaum signifikante Auswirkungen auf die Gesundheit feststellen? Und warum glauben viele Menschen in Harrisburg diesen Zahlen bis heute nicht?

Eine Lehre für Generationen

Three Mile Island ist nicht nur ein Kapitel im Geschichtsbuch der Energiepolitik. Es ist ein mahnendes Beispiel dafür, wie komplexe Technik, menschliche Fehler und fehlende Kommunikation zu einer Krise führen können – auch ohne sichtbare Zerstörung.

Und genau deshalb bleibt der Fall so relevant. Denn während weltweit neue Reaktoren geplant werden, stellt sich die alte Frage erneut:

Wie sicher ist Kernenergie wirklich?

Der Blick nach vorn

Was aus Three Mile Island gelernt wurde, prägt bis heute die Debatte um Energieversorgung, Nachhaltigkeit und Sicherheit. Doch auch vier Jahrzehnte später bleibt ein Unbehagen. Ein Gefühl, dass Technik nie vollkommen beherrschbar ist – und dass Vertrauen schwerer wiegt als jede Kilowattstunde Strom.

Ob Kernenergie eine Zukunft hat, bleibt umstritten. Sicher ist nur: Die Geschichte von Three Mile Island wird noch lange nachwirken.