Die Concorde war das schnellste Passagierflugzeug der Welt und ein Symbol technologischer Innovation sowie Luxusfliegens. Trotz ihrer beeindruckenden Überschallgeschwindigkeit von über Mach 2 und ihrer exklusiven Position im Luftverkehr scheiterte sie letztlich an wirtschaftlichen, technischen und sicherheitsrelevanten Herausforderungen. Von den glanzvollen Anfängen in den 1970er Jahren, die den Überschallflug für die Elite zugänglich machten, bis zu ihrem abrupten Ende im Jahr 2003, geprägt durch wirtschaftliche Schwierigkeiten, Sicherheitsbedenken nach dem Unglück von Air France 2000 und den steigenden Betriebskosten, zeigt die Geschichte der Concorde die Grenzen technologischer Meisterleistungen im Vergleich zu den praktischen Anforderungen des kommerziellen Luftverkehrs.

Die Faszination des Überschallflugs: Warum die Concorde die Luftfahrt revolutionierte

Die Concorde war zweifellos eines der beeindruckendsten technischen Meisterwerke des 20. Jahrhunderts und symbolisierte den Traum vom Überschallflug, der die Grenzen der Luftfahrt sprengen sollte. Bereits in den 1960er Jahren, als die Raumfahrt ihren Höhepunkt erreichte, wurde die Idee eines Überschallpassagierflugzeugs immer realistischer. Die Concorde, ein gemeinsames Projekt der britischen und französischen Luftfahrtindustrie, verkörperte diesen Traum und versprach, die Art und Weise, wie Menschen reisen, grundlegend zu verändern. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von über Mach 2, also mehr als doppelt so schnell wie der Schall, eröffnete sie die Möglichkeit, in nur wenigen Stunden die Atlantikküste zu überqueren, was zuvor mehrere Stunden oder sogar einen ganzen Tag in Anspruch genommen hätte. Diese Geschwindigkeit war nicht nur eine technische Errungenschaft, sondern auch ein Symbol für Innovation und Fortschritt, das die Öffentlichkeit in ihren Bann zog.

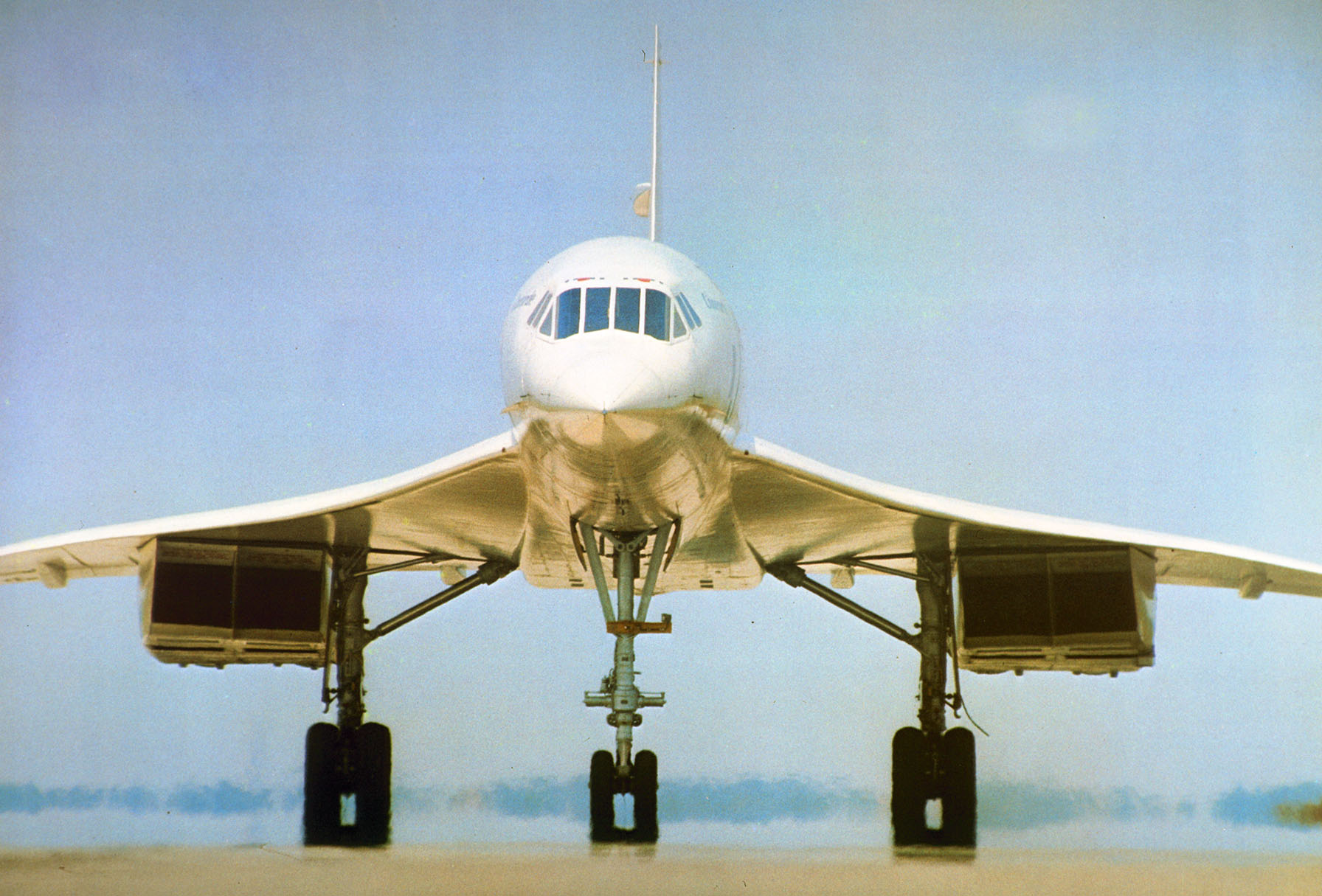

Die Concorde revolutionierte die Luftfahrt durch ihre außergewöhnliche Geschwindigkeit und den damit verbundenen Komfort. Für die Passagiere bedeutete dies, dass sie ihre Reisezeiten drastisch verkürzen konnten, was vor allem für Geschäftsreisende und wohlhabende Kunden äußerst attraktiv war. Die Flugzeuge waren mit modernster Technik ausgestattet, die es ihnen ermöglichte, die Grenzen der Physik zu überwinden, und sie boten ein Niveau an Luxus und Service, das ihresgleichen suchte. Die elegante, schlanke Form des Flugzeugs, das markante Design mit den deltaförmigen Flügeln und die charakteristische Nase, die bei Start und Landung abgesenkt wurde, machten die Concorde zu einem fliegenden Symbol für Eleganz und Innovation. Die Faszination, die von diesem Überschallflugzeug ausging, war so groß, dass es nicht nur ein Transportmittel, sondern auch ein Statussymbol wurde, das den Wunsch nach Geschwindigkeit und Fortschritt verkörperte.

Doch trotz all dieser technischen und ästhetischen Errungenschaften war die Concorde kein ungetrübtes Erfolgsmodell. Die hohen Betriebskosten, die aufwändige Wartung und die begrenzte Anzahl an Passagieren, die sich den Luxus leisten konnten, führten dazu, dass die Wirtschaftlichkeit des Flugzeugs immer wieder in Frage gestellt wurde. Zudem traten im Laufe der Jahre immer wieder Sicherheitsbedenken auf, die durch den tragischen Unfall im Jahr 2000 noch verstärkt wurden. Dieser Unfall, bei dem eine Concorde kurz nach dem Start in Paris abstürzte, führte zu einem vorübergehenden Flugverbot und trug dazu bei, das Vertrauen in das Überschallflugzeug zu erschüttern. Hinzu kamen externe Faktoren wie die steigenden Treibstoffpreise und die zunehmende Umweltbelastung, die die Wirtschaftlichkeit weiter beeinträchtigten. Trotz der Begeisterung und des technischen Fortschritts war die Concorde somit auch ein Symbol für die Grenzen menschlicher Innovation, die letztlich durch wirtschaftliche und sicherheitstechnische Herausforderungen eingeholt wurden.

Der endgültige Niedergang der Concorde im Jahr 2003 markierte das Ende einer Ära, in der der Überschallflug als realistische Option für den Massentransport galt. Die Kombination aus hohen Betriebskosten, Sicherheitsbedenken und dem Rückgang der Nachfrage führte dazu, dass die verbliebenen Flugzeuge aus dem Dienst genommen wurden. Dennoch bleibt die Concorde ein Meilenstein in der Geschichte der Luftfahrt, der die Träume vom Überschallflug lebendig hält und die Grenzen des Möglichen immer wieder neu definierte. Sie hat gezeigt, dass technischer Fortschritt und Innovation zwar große Chancen bieten, aber auch mit erheblichen Herausforderungen verbunden sind. Die Faszination für den Überschallflug ist bis heute ungebrochen, und die Vision, in Zukunft wieder mit Überschallgeschwindigkeit zu reisen, lebt weiter – inspiriert durch das Vermächtnis der Concorde, die einst die Luftfahrt revolutionierte und die Grenzen des Möglichen neu definierte.

Technische Herausforderungen und Sicherheitsbedenken: Gründe für das Scheitern der Concorde

Die Concorde, das schnellste Passagierflugzeug der Welt, war zweifellos ein technisches Meisterwerk, das die Luftfahrtgeschichte prägte. Doch trotz ihrer beeindruckenden Geschwindigkeit und ihres futuristischen Designs stand sie vor erheblichen technischen Herausforderungen und Sicherheitsbedenken, die letztlich zu ihrem Scheitern beitrugen. Die Entwicklung der Concorde war eine enorme technische Herausforderung, da sie als Überschallflugzeug außergewöhnliche Anforderungen an Triebwerke, Aerodynamik und Materialien stellte. Die Triebwerke mussten enorme Schubkraft liefern, um die hohen Geschwindigkeiten zu erreichen, gleichzeitig aber auch zuverlässig und langlebig sein, was in der Praxis eine große Herausforderung darstellte. Zudem führte die hohe Geschwindigkeit zu erheblichen Belastungen auf die Flugzeugstruktur, was den Einsatz spezieller, widerstandsfähiger Materialien erforderte. Diese technischen Anforderungen führten zu erheblichen Komplexitäten in der Konstruktion und Wartung, was wiederum die Betriebskosten in die Höhe trieb. Hinzu kam, dass die Concorde aufgrund ihrer Überschallgeschwindigkeit eine spezielle Aerodynamik aufwies, die bei bestimmten Flugbedingungen zu Problemen führte. Besonders bei Start und Landung, bei denen die Flugzeuge langsamer fliegen, waren sie anfällig für instabile Flugverhalten. Die hohen Geschwindigkeiten erzeugten zudem enorme Hitze durch Luftwiderstand, was die Materialauswahl und -qualität stark beeinflusste. Die Hitzeentwicklung führte zu Materialermüdung und -degradation, was die Sicherheit beeinträchtigte. Sicherheitsbedenken wurden auch durch die besonderen Herausforderungen bei der Wartung und Inspektion der Concorde genährt. Aufgrund der hohen Belastungen und der speziellen Bauweise war die regelmäßige Wartung aufwändiger und teurer als bei herkömmlichen Verkehrsflugzeugen. Die Überwachung der Flugzeugstruktur und der Triebwerke erforderte hochspezialisierte Techniker und umfangreiche Prüfverfahren. Diese Faktoren trugen dazu bei, dass die Concorde in der Öffentlichkeit und bei Fluggesellschaften immer wieder mit Sicherheitsbedenken konfrontiert wurde. Besonders nach dem tragischen Unfall im Jahr 2000, bei dem eine Concorde in Paris abstürzte und mehrere Menschen ums Leben kamen, wurden die Sicherheitsprobleme noch deutlicher sichtbar. Die Untersuchung ergab, dass ein Trümmerteil auf der Startbahn die Triebwerke beschädigte, was schließlich zum Absturz führte. Dieser Vorfall schürte die Angst vor Sicherheitsmängeln und führte zu einer verstärkten Kritik an der Sicherheit der Concorde. Trotz technischer Innovationen und der Bemühungen, die Sicherheit zu verbessern, konnten die technischen Herausforderungen und Sicherheitsbedenken die wirtschaftliche Rentabilität des Flugzeugs nicht sichern. Die hohen Betriebskosten, die begrenzte Anzahl an Flugzeugen und die zunehmende Skepsis der Öffentlichkeit trugen dazu bei, dass die Concorde schließlich ihre Flüge einstellen musste. Insgesamt zeigt sich, dass die technischen Herausforderungen und Sicherheitsbedenken eine zentrale Rolle beim Scheitern der Concorde spielten. Sie verdeutlichen, wie technische Innovationen zwar beeindruckend sein können, aber auch mit erheblichen Risiken verbunden sind, die nur schwer zu bewältigen sind. Die Concorde bleibt somit ein faszinierendes Beispiel für menschlichen Ehrgeiz und technische Meisterleistung, aber auch für die Grenzen, die bei der Umsetzung bahnbrechender Ideen bestehen.

Das Erbe der Concorde: Lektionen aus dem Überschallflug und die Zukunft des schnellen Reisens

Das Erbe der Concorde ist geprägt von einer faszinierenden Mischung aus technischer Innovation, mutigem Pioniergeist und den Herausforderungen, die mit dem Überschallflug verbunden sind. Obwohl das Flugzeug nur 27 Jahre in Betrieb war, hat es die Luftfahrtgeschichte maßgeblich beeinflusst und wertvolle Lektionen für die Zukunft des schnellen Reisens hinterlassen. Die Concorde symbolisierte in den 1970er Jahren den Traum vom Überschallkomfort, bei dem Passagiere in weniger als der Hälfte der üblichen Zeit die Atlantiküberquerung bewältigen konnten. Dieser technologische Meilenstein zeigte, dass Grenzen im Flugverkehr verschoben werden können, doch gleichzeitig offenbarte er auch die zahlreichen Schwierigkeiten, die mit solch einer hochkomplexen Maschine verbunden sind. Die hohen Betriebskosten, die begrenzte Passagierkapazität und die strengen Umweltauflagen stellten die Betreiber vor enorme Herausforderungen, die letztlich den wirtschaftlichen Erfolg des Flugzeugs einschränkten. Zudem führte die Tragödie des Flugzeugabsturzes im Jahr 2000, bei dem 113 Menschen ums Leben kamen, zu einem Vertrauensverlust und verstärkte die Sicherheitsbedenken gegenüber Überschallflugzeugen. Trotz dieser Rückschläge bleibt die Concorde ein Meilenstein in der Luftfahrt, der die Grenzen des Machbaren aufzeigte und die Entwicklung zukünftiger Hochgeschwindigkeitsflugzeuge beeinflusste.

Das Erbe der Concorde geht jedoch über die technischen Errungenschaften hinaus. Es hat auch die Diskussion über nachhaltiges und umweltfreundliches Reisen neu entfacht. Die Concorde war bekannt für ihren enormen Treibstoffverbrauch und die damit verbundenen Umweltbelastungen, was in einer Zeit wachsender Umweltbedenken eine bedeutende Rolle spielte. Diese Aspekte haben die Luftfahrtindustrie dazu veranlasst, nach alternativen Lösungen zu suchen, um Geschwindigkeit und Effizienz zu vereinen, ohne die Umwelt zu stark zu belasten. Die Erkenntnisse aus dem Betrieb der Concorde haben dazu beigetragen, die Entwicklung modernerer Technologien voranzutreiben, beispielsweise in Richtung effizienterer Triebwerke und leiseren Überschallflugzeugen. Heute wird intensiv an Konzepten gearbeitet, die den Traum vom Überschallflug wieder aufleben lassen, jedoch mit einem stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Unternehmen und Forschungseinrichtungen setzen auf innovative Materialien, leichtere Bauweisen und umweltfreundlichere Antriebssysteme, um die Herausforderungen zu bewältigen, die die Concorde offenbart hat.

Darüber hinaus hat die Concorde die Vorstellungskraft der Menschen beflügelt und den Wunsch nach immer schnelleren Reisemöglichkeiten neu entfacht. Sie hat gezeigt, dass technologische Grenzen verschoben werden können, auch wenn die Umsetzung oft mit erheblichen Herausforderungen verbunden ist. Das Erbe der Concorde ist somit eine Mischung aus Inspiration und Warnung: Es erinnert daran, dass Innovation Mut erfordert, aber auch eine sorgfältige Abwägung von Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Umweltverträglichkeit notwendig ist. Die Lehren aus ihrem Betrieb sind heute wichtiger denn je, da die Luftfahrtbranche nach nachhaltigen Hochgeschwindigkeitslösungen sucht. Die Zukunft des schnellen Reisens könnte in neuen Überschallflugzeugen liegen, die auf den Erfahrungen der Concorde aufbauen, aber moderner, effizienter und umweltverträglicher sind. So bleibt die Concorde ein Symbol für den menschlichen Drang, Grenzen zu überwinden, und gleichzeitig eine Mahnung, bei technologischen Fortschritten stets die nachhaltigen Aspekte im Blick zu behalten. Ihr Vermächtnis lebt weiter in den Bemühungen, den Traum vom Überschallflug neu zu gestalten, um ihn in einer Welt zu verwirklichen, die immer mehr Wert auf Umweltverträglichkeit legt.

Fazit

Die Concorde scheiterte trotz ihres atemberaubenden Überschallflugs in den 70er Jahren aus mehreren Gründen: Hohe Betriebskosten, begrenzte Passagierkapazität, Umweltbedenken durch Lärm und Emissionen, sowie wirtschaftliche Herausforderungen nach dem Absturz von Air France 2000 und den Anschlägen vom 11. September 2001. Zudem führte die steigende Konkurrenz durch subsonische Flugzeuge, die günstiger und effizienter waren, zum Rückgang der Nachfrage. Das Zusammenspiel dieser Faktoren machte den Betrieb der Concorde unwirtschaftlich, was schließlich 2003 zu ihrem abrupten Ende führte.