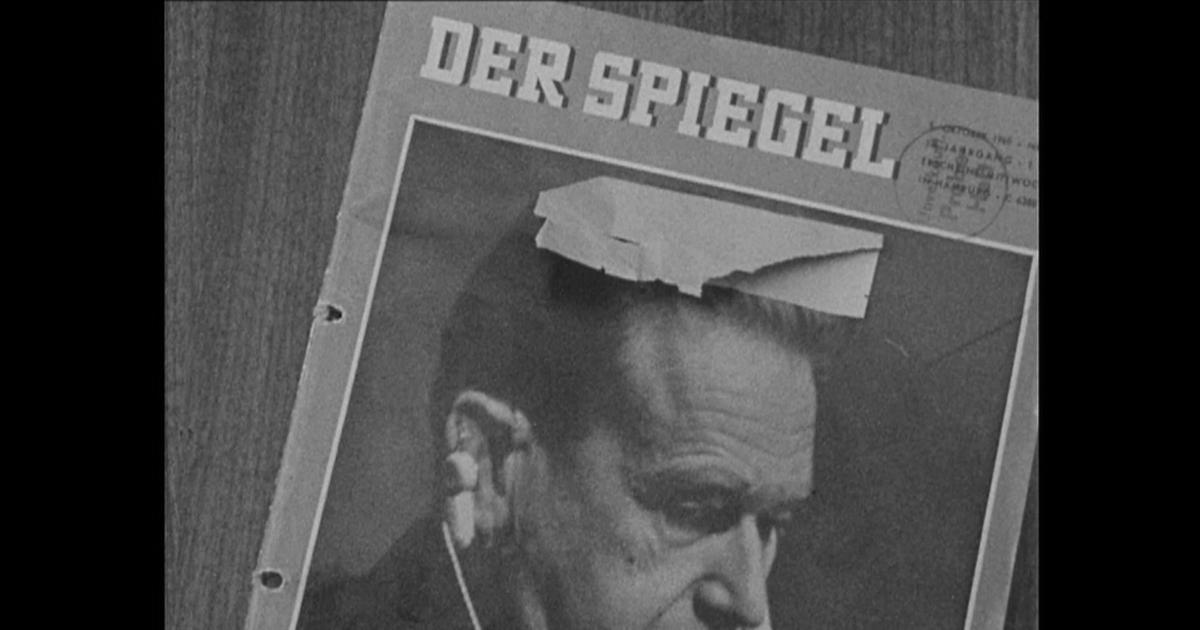

Die verbotene Spiegel-Ausgabe von 1962, bekannt als die „Spiegel-Affäre“, war ein bedeutendes Ereignis in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Im Oktober 1962 veröffentlichte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel einen kritischen Artikel, der die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr und die Verteidigungsplanung der Bundesrepublik Deutschland in Frage stellte. Die Veröffentlichung führte zu einem politischen Skandal, bei dem die Bundesregierung unter Bundeskanzler Konrad Adenauer versuchte, die Zeitschrift zum Schweigen zu bringen. Die Affäre endete mit der Festnahme und Verhaftung führender Spiegel-Mitarbeiter sowie einer öffentlichen Debatte über Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und die Kontrolle durch den Staat. Dieses Ereignis gilt als Meilenstein für die Entwicklung der Pressefreiheit in Deutschland.

Die Hintergründe der Spiegel-Affäre von 1962: Ein Blick auf die politische Krise

Die Spiegel-Affäre von 1962 zählt zu den bedeutendsten politischen Skandalen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und wirft bis heute ein faszinierendes Licht auf die Spannungen zwischen Pressefreiheit und staatlicher Kontrolle. Um die Hintergründe dieser Krise zu verstehen, ist es unerlässlich, die politische Atmosphäre jener Zeit zu betrachten. Deutschland befand sich in einer Phase des Wiederaufbaus und der Konsolidierung nach dem Zweiten Weltkrieg, doch gleichzeitig war die Angst vor kommunistischer Einflussnahme groß. Die Bundesregierung unter Kanzler Konrad Adenauer war bemüht, die Stabilität des Landes zu sichern, wobei die Sicherheitsbehörden eine zunehmend wichtige Rolle spielten. In diesem Kontext gewann die Kontrolle der öffentlichen Meinung an Bedeutung, was sich auch in der Zusammenarbeit zwischen Politik und Medien widerspiegelte.

Der Spiegel, eine der führenden Wochenzeitschriften Deutschlands, hatte sich in den Jahren vor 1962 einen Ruf als kritisches und investigatives Medium erarbeitet. Mit seinem Fokus auf politische Missstände, Korruption und gesellschaftliche Missstände war er bei einem breiten Publikum äußerst beliebt. Doch genau diese kritische Haltung führte zu Spannungen mit den Behörden, insbesondere mit den Sicherheitsdiensten. Im Jahr 1962 veröffentlichte der Spiegel einen Artikel, der die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr in Frage stellte. Der Artikel war eine detaillierte Analyse der Schwächen in der deutschen Verteidigungsplanung und wurde von vielen als mutiger Schritt zur Aufdeckung von Missständen gewertet. Allerdings stieß die Veröffentlichung auf heftige Ablehnung seitens der Regierung, die die Kritik als gefährlich für die nationale Sicherheit ansah.

Die Reaktion der Behörden war drastisch. Es kam zu einer Razzia bei der Spiegel-Redaktion, bei der umfangreiche Dokumente beschlagnahmt wurden. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen gegen die Redaktion ein, was in der Öffentlichkeit als Angriff auf die Pressefreiheit wahrgenommen wurde. Die Situation eskalierte, als die damalige Chefredakteurin, Rudolf Augstein, und andere Mitarbeiter verhaftet wurden. Die Regierung argumentierte, dass die Veröffentlichung geheime Informationen offenbart habe, die die Sicherheit des Landes gefährdeten. Doch die Kritiker sahen darin einen Versuch, die unabhängige Presse zum Schweigen zu bringen und die Kontrolle über die öffentliche Meinungsbildung zu festigen.

Die Affäre löste eine breite Debatte über die Grenzen der Pressefreiheit und die Rolle des Staates in einer Demokratie aus. Viele sahen die Maßnahmen der Regierung als unverhältnismäßig und als einen Angriff auf die demokratischen Grundrechte. Die Ereignisse führten schließlich zu einer öffentlichen Empörung, die den Druck auf die Regierung erhöhte, ihre Vorgehensweise zu überdenken. Die Krise wurde zu einem Wendepunkt in der deutschen Mediengeschichte, da sie die Bedeutung einer freien Presse für die Demokratie unterstrich und die Notwendigkeit betonte, staatliche Eingriffe kritisch zu hinterfragen. Die Spiegel-Affäre von 1962 bleibt somit ein bedeutendes Beispiel dafür, wie Konflikte zwischen Regierung und Medien die demokratische Kultur herausfordern und wie wichtig es ist, die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit zu wahren.

Die Rolle der Medien in der Spiegel-Affäre: Freiheit versus Staatsschutz

Die Spiegel-Affäre von 1962 markierte einen entscheidenden Wendepunkt in der deutschen Mediengeschichte und stellte die Beziehung zwischen Pressefreiheit und staatlichem Schutz auf eine harte Probe. Im Zentrum dieser Kontroverse stand die Frage, inwieweit die Medien ihre Freiheit ausüben dürfen, ohne dabei die Sicherheit und Stabilität des Staates zu gefährden. Die Rolle der Medien in diesem Konflikt wurde zu einem Symbol für den Kampf zwischen demokratischer Meinungsfreiheit und staatlicher Kontrolle, wobei die Spannungen zwischen diesen beiden Prinzipien bis heute nachwirken. Die Veröffentlichung des Artikels „Die Lage der Bundeswehr“ in dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel führte zu einer öffentlichen Debatte, die weit über die eigentliche Berichterstattung hinausging. Während die Medien ihre Aufgabe sahen, Missstände aufzudecken und die Öffentlichkeit zu informieren, argumentierte die Regierung, dass bestimmte Informationen die nationale Sicherheit gefährden könnten. Diese Divergenz führte zu einer intensiven Auseinandersetzung darüber, wie weit die Pressefreiheit gehen darf, ohne den Schutz des Staates zu untergraben. Die Reaktion der Regierung war hart: Die Verhaftung von Spiegel-Redakteuren und die Durchsuchung der Druckerei waren ein klares Signal, dass die staatliche Autorität die Kontrolle über die Medien nicht kampflos aufgeben würde. Doch diese Maßnahmen lösten eine Welle der Empörung aus, sowohl innerhalb Deutschlands als auch international. Viele sahen darin einen Angriff auf die Pressefreiheit, die in einer Demokratie unverzichtbar ist, um Machtmissbrauch und Korruption aufzudecken. Die Medien selbst verteidigten ihre Berichterstattung vehement und betonten, dass die Öffentlichkeit ein Recht auf umfassende Informationen habe, auch wenn diese kritisch für die Regierung sein könnten. Die Debatte wurde dadurch zu einem Symbol für die Grundwerte der Demokratie, bei denen die Freiheit der Presse eine zentrale Rolle spielt. Zugleich zeigte die Affäre, wie schwierig es ist, eine Balance zwischen der Wahrung der nationalen Sicherheit und der Wahrung der Meinungsfreiheit zu finden. Die Regierung argumentierte, dass bestimmte Informationen nur im Interesse des Schutzes des Landes zurückgehalten werden dürften, während die Medien auf die Bedeutung einer freien Presse für eine offene Gesellschaft hinwiesen. Die Ereignisse führten zu einer breiten gesellschaftlichen Diskussion über die Grenzen der Medienfreiheit und die Verantwortung der Journalisten. Es wurde deutlich, dass die Medien eine Macht besitzen, die sowohl zum Schutz als auch zum Missbrauch genutzt werden kann, und dass die Gesellschaft stets wachsam sein muss, um die richtige Balance zu wahren. Die Spiegel-Affäre von 1962 bleibt bis heute ein Meilenstein in der Geschichte der Medienfreiheit in Deutschland, weil sie die zentrale Frage aufwarf, wie demokratische Prinzipien in einer komplexen Welt verteidigt werden können. Die Ereignisse zeigten, dass die Freiheit der Presse kein Selbstzweck ist, sondern ein wertvolles Gut, das ständig verteidigt werden muss, um die Demokratie lebendig zu halten. Gleichzeitig wurde deutlich, dass staatlicher Schutz und Medienfreiheit keine unüberwindbaren Gegensätze sein müssen, sondern im Idealfall Hand in Hand gehen sollten, um eine offene und informierte Gesellschaft zu gewährleisten. Die Spiegel-Affäre von 1962 bleibt somit ein faszinierendes Beispiel dafür, wie die Grenzen zwischen Freiheit und Sicherheit immer wieder neu ausgelotet werden müssen, um die Grundwerte unserer Demokratie zu bewahren.

Die Folgen der Spiegel-Affäre für die Pressefreiheit in Deutschland

Die Spiegel-Affäre von 1962 markierte einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Pressefreiheit und hatte tiefgreifende Folgen, die noch Jahrzehnte später nachwirkten. Als die Bundesregierung im Oktober 1962 die Redaktion des Nachrichtenmagazins Spiegel durch Polizei stürmen ließ, um angebliche Geheimdokumente sicherzustellen, wurde nicht nur ein konkreter Skandal aufgedeckt, sondern auch ein Grundstein für eine breitere Diskussion über die Grenzen der staatlichen Kontrolle und die Bedeutung der Pressefreiheit gelegt. Dieser Vorfall zeigte deutlich, wie schnell staatliche Macht missbraucht werden kann, wenn sie sich gegen kritische Medien richtet, und führte zu einer öffentlichen Empörung, die weit über die unmittelbaren Ereignisse hinausging. Die Reaktionen reichten von politischen Debatten bis hin zu massiven Protesten in der Bevölkerung, was den Druck auf die Regierung erhöhte, ihre Haltung gegenüber der Presse zu überdenken.

In den folgenden Jahren wurde die Debatte um die Pressefreiheit in Deutschland intensiver geführt, und die Ereignisse um den Spiegel wurden zu einem Symbol für den Kampf gegen Zensur und staatliche Willkür. Die Affäre führte dazu, dass die Medienlandschaft in Deutschland eine stärkere Selbstreflexion erlebte und sich zunehmend für den Schutz ihrer Unabhängigkeit einsetzte. Die Öffentlichkeit wurde sich ihrer Rolle als Wächter der Demokratie bewusster, und die Medien begannen, ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft ernster zu nehmen. Gleichzeitig wurden gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen, die die Presse vor staatlicher Einflussnahme schützen sollten, was letztlich zu einer Stärkung der demokratischen Grundordnung beitrug. Die Affäre zeigte auch, wie wichtig eine freie und unabhängige Presse für das Funktionieren einer Demokratie ist, da sie als Kontrollinstanz gegenüber Machtmissbrauch fungiert.

Die Folgen der Spiegel-Affäre waren jedoch nicht nur auf rechtlicher Ebene spürbar. Sie beeinflussten auch das Selbstverständnis der Journalisten und die Art und Weise, wie Medien ihre Rolle in der Gesellschaft wahrnahmen. Die Affäre führte zu einer stärkeren Sensibilisierung für die Bedeutung investigativen Journalismus und für die Notwendigkeit, Missstände aufzudecken, auch wenn dies auf Widerstand stoßen könnte. Die Ereignisse trugen dazu bei, das Bewusstsein für die Bedeutung der Pressefreiheit als Grundpfeiler der Demokratie zu schärfen, und setzten ein Zeichen gegen staatliche Übergriffe. Zudem wurde die Affäre zu einem Lehrstück für den Umgang mit Macht und Kontrolle, das bis heute in der Medienethik und im Rechtssystem nachwirkt.

Nicht zuletzt hatte die Spiegel-Affäre auch eine symbolische Bedeutung, da sie den Mut der Journalisten und die Entschlossenheit der Gesellschaft zeigte, für ihre Rechte einzustehen. Sie wurde zu einem Meilenstein in der Entwicklung der deutschen Demokratie, der die Bedeutung einer freien Presse unterstrich und die Grenzen staatlicher Eingriffe neu definierte. Die Ereignisse von 1962 sind somit nicht nur ein Kapitel in der Geschichte des Spiegel, sondern ein Meilenstein für die gesamte deutsche Medienlandschaft. Sie erinnern daran, wie wichtig es ist, die Unabhängigkeit der Presse zu verteidigen, um eine offene und demokratische Gesellschaft zu bewahren. Die Folgen der Affäre sind bis heute spürbar und dienen als Mahnung, wachsam zu bleiben gegenüber jeglichen Versuchen, die Pressefreiheit einzuschränken oder zu untergraben. In diesem Sinne bleibt die Spiegel-Affäre von 1962 ein bedeutendes Ereignis, das die deutsche Medienlandschaft nachhaltig geprägt hat und das Bewusstsein für die Bedeutung der Pressefreiheit geschärft hat.

Fazit

Die verbotene Spiegel-Ausgabe zur Spiegel-Affäre von 1962 gilt als bedeutendes Symbol für Pressefreiheit und den Widerstand gegen staatliche Zensur in Deutschland. Die Enthüllungen über die angebliche Vorbereitung eines Putsches durch die Bundeswehr führten zu einem Skandal, der die Regierung unter Druck setzte und die Medienfreiheit stärkte. Das Verbot der Ausgabe verdeutlicht die Spannungen zwischen staatlicher Kontrolle und journalistischer Unabhängigkeit. Insgesamt markiert die Spiegel-Affäre einen Wendepunkt in der deutschen Nachkriegsgeschichte, der die Bedeutung freier Berichterstattung und kritischer Medien hervorhob.