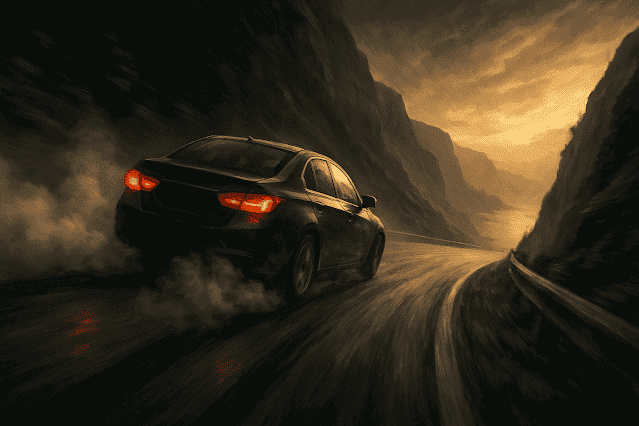

Am 28. August 2009 übernimmt Mark Saylor, ein erfahrener Highway-Polizist, einen Lexus ES 350 vom Autohaus. Ein Ersatzfahrzeug, das er für einen kurzen Zeitraum nutzen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau, seiner Tochter und seinem Schwager macht er sich auf den Weg. Geplant war ein gewöhnlicher Nachmittag – Arbeit, Fußballtraining der Tochter, Familienzeit. Doch aus der Fahrt wurde ein Albtraum.

Wenige Minuten vor dem tödlichen Unfall geht ein Notruf bei der Polizei ein. Saylors Schwager ist am Telefon, seine Stimme überschlägt sich. „Wir können das Auto nicht stoppen!“ Der Wagen beschleunigt unkontrolliert – mit über 160 km/h rast er über den Freeway. Sekunden später kracht der Lexus in ein ausgetrocknetes Flussbett.

Alle vier Insassen sterben noch am Unfallort.

Was war die Ursache? Der Anfang eines internationalen Skandals

Zunächst deutet alles auf ein scheinbar banales Problem hin: lose Fußmatten. Toyota hatte bereits zuvor Berichte über ungewollte Beschleunigungen erhalten. In vielen Fällen sollen Fußmatten das Gaspedal blockiert haben. Das Unternehmen reagierte schnell – 3,9 Millionen Fahrzeuge wurden zurückgerufen.

Doch bald wurde deutlich: Die Ursache war viel komplexer. Und der Fall Saylor offenbarte ein strukturelles Problem, das weit über eine Fußmatte hinausging.

Technisches Versagen oder menschlicher Fehler?

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA und sogar die NASA schalteten sich ein. In zahlreichen Fällen wurde festgestellt, dass Fahrer das Bremspedal nicht betätigt hatten – ein bekanntes Phänomen, vor allem bei ungewohnten Fahrzeugen. Der sogenannte „Pedal Error“ – das Verwechseln von Gas- und Bremspedal – sorgt in den USA jährlich für Tausende Unfälle.

Doch in Saylors Fall war es anders. Die forensischen Daten zeigten: Das Bremspedal wurde gedrückt – aber es wirkte nicht.

Hier kam eine technische Besonderheit des Lexus ES 350 ins Spiel: die sogenannte Power Assist Brake.

Die verborgene Schwäche: Wenn die Technik versagt

Die Power Assist Brake ist ein System, das dem Fahrer hilft, mit geringerem Kraftaufwand stark zu bremsen. Doch es hat eine Schwachstelle: Sobald man bei Vollgas auch nur kurz vom Bremspedal geht, deaktiviert sich die Unterstützung. Die Folge: Das Fahrzeug bremst nicht mehr wie gewohnt – selbst wenn das Pedal erneut durchgetreten wird.

In Kombination mit einer verklemmten Fußmatte und einem voll durchgetretenen Gaspedal wird der Wagen zur unkontrollierbaren Falle. Genau das passierte an jenem Nachmittag in Kalifornien.

Diese technische Eigenschaft war vielen Fahrern – und selbst erfahrenen Polizisten wie Mark Saylor – nicht bekannt. Ein gefährliches Detail, das letztlich tödlich endete.

Die Folgen für Toyota – ein Weckruf für die gesamte Branche

Der Unfall war der Auslöser eines der größten Produktskandale der Automobilgeschichte. Toyota musste sich verantworten – nicht nur moralisch, sondern auch juristisch:

- 1,1 Milliarden Dollar zur Beilegung von Sammelklagen betroffener Kunden

- 1,2 Milliarden Dollar Strafe an die US-Regierung

- Weltweite Rückrufe und technologische Anpassungen

Der damalige US-Justizminister Eric Holder fand klare Worte:

„Toyotas Verhalten war schändlich.“

Auch das Autohaus, das den Wagen herausgegeben hatte, wurde verklagt – wegen unterlassener Sicherheitskontrolle und Fahrlässigkeit.

Was bleibt? Eine Lektion in Verantwortung

Der Lexus-Unfall von 2009 ist mehr als nur ein tragisches Einzelschicksal. Er ist ein Symbol für eine gefährliche Entwicklung: Wenn Effizienz und Konkurrenzdenken vor Sicherheit und Sorgfalt stehen.

In einer Branche, die sich zunehmend auf digitale Systeme, komplexe Fahrassistenz und automatisierte Funktionen verlässt, darf eines nie verloren gehen: das Vertrauen der Menschen.

Denn technische Hilfsmittel dürfen keine Überraschungseffekte bergen. Sicherheitsmechanismen müssen intuitiv, robust und fehlertolerant sein – gerade im Ausnahmefall.

Ein Blick nach vorn: Was sich ändern muss

Der Fall Saylor hat die Automobilindustrie aufgerüttelt – zumindest kurzfristig. Hersteller wurden vorsichtiger, Kontrollmechanismen verbessert, Fehleranalysen beschleunigt. Doch reicht das?

Die Realität zeigt: Auch heute kommt es immer wieder zu Problemen durch Softwarefehler, unklare Bedienlogik oder nicht kommunizierte Risiken in Fahrzeugen. Die Frage bleibt: Wie viele Vorfälle braucht es noch?

Folgende Punkte sind entscheidend:

- Transparenz bei technischen Veränderungen

- Schulung und Aufklärung von Händlern und Fahrern

- Fehlerfreundliche Systeme, die auch im Notfall greifen

- Schnelle Reaktion auf Kundenhinweise und Beschwerden

Ein tragisches Kapitel – und doch voller Lehren

Der Tod von Mark Saylor und seiner Familie war kein isolierter Unfall, sondern ein Ereignis, das weitreichende Konsequenzen hatte. Es zwang einen der größten Autobauer der Welt zur Verantwortung – und öffnete der gesamten Branche die Augen.

Es bleibt zu hoffen, dass diese Lehren nicht in Vergessenheit geraten. Dass jedes neue Modell, jede neue Technologie und jede technische Entscheidung durch eine einfache Frage geleitet wird:

Was passiert, wenn alles schiefläuft – und wie können wir das verhindern?

Wenn dich technische Hintergründe, Industriegeschichten und sicherheitsrelevante Themen interessieren, dann halte Ausschau nach weiteren Beiträgen dieser Reihe. Denn hinter jeder Innovation steckt auch eine Verantwortung – und hinter jedem Fehler eine Geschichte, die erzählt werden muss.