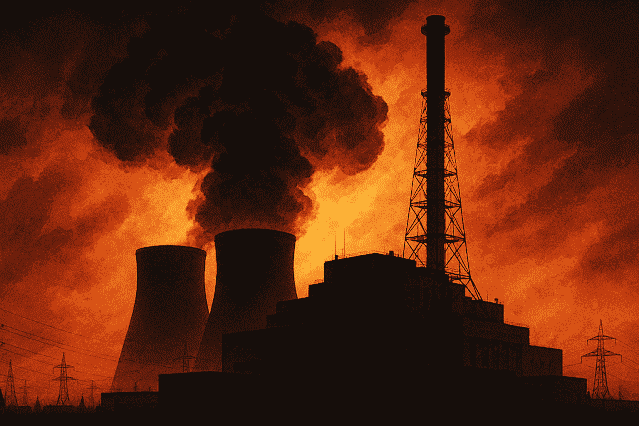

Eine radioaktive Wolke über dem Ural. Eine Stadt, die es offiziell nicht gibt. Tausende Tote – und jahrzehntelanges Schweigen.

Während die Namen Tschernobyl und Fukushima weltweit bekannt sind, bleibt ein anderes Ereignis bis heute weitgehend unbeachtet: der Atomunfall von Majak.

Was am 29. September 1957 in einer geheimen sowjetischen Nuklearanlage geschah, ist eines der schwerwiegendsten nuklearen Desaster der Menschheitsgeschichte – doch nur wenige Menschen kennen seinen Namen.

Ein Rauchpilz in der Tundra – und eine Geschichte, die nie erzählt werden sollte

Im Herzen des südlichen Urals, weit entfernt von den Zentren der Zivilisation, geschieht das Unvorstellbare: Eine Explosion erschüttert die Anlage Majak, in der tonnenweise hochradioaktiver Abfall gelagert wird.

Die Folge: Rund 80 Tonnen radioaktives Material gelangen in die Atmosphäre. Die freigesetzten Partikel verteilen sich über ein Gebiet von mehr als 20.000 Quadratkilometern – eine Fläche größer als ganz Hessen.

Doch anstatt die Welt zu informieren oder internationale Hilfe zuzulassen, wählt die sowjetische Regierung einen anderen Weg: das Schweigen.

Chelyabinsk-40: Die Stadt, die auf keiner Karte stand

Um zu verstehen, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte, muss man zurück in die 1950er Jahre reisen – in die Zeit des Kalten Krieges.

Zwischen den Supermächten Sowjetunion und USA entbrannte ein Wettlauf um Atomwaffen, und mit ihm ein gefährliches Spiel mit der Unsichtbarkeit.

Chelyabinsk-40, später bekannt als Ostjorsk, war eine abgeschottete Stadt, vollständig kontrolliert vom sowjetischen Staat. Auf Landkarten nicht verzeichnet, für Ausländer unzugänglich. Hier befand sich das Kombinat Majak – ein Zentrum der sowjetischen Plutoniumproduktion.

Sicherheitsvorschriften? Gering gewichtet. Die Produktion von Atomwaffen hatte oberste Priorität. Die Risiken? Wurden bewusst in Kauf genommen.

Der Moment der Explosion – und das sofortige Vergessen

Am 29. September 1957 versagten die Kühlsysteme eines unterirdischen Tanks mit flüssigem, hochradioaktivem Abfall. Die Temperatur stieg unkontrolliert, die chemische Reaktion nahm ihren Lauf – bis es zur Explosion kam.

Die Detonation entsprach etwa 75 Tonnen TNT. Innerhalb von Sekunden wurde die Umgebung mit Strontium, Cäsium und anderen radioaktiven Isotopen kontaminiert.

Doch statt Transparenz folgte Abschottung. Die Bevölkerung wurde ohne Erklärung evakuiert. Dörfer dem Erdboden gleichgemacht. Erkrankte bekamen Diagnosen wie „Grippe“ oder „Hautallergie“.

Ärzte, die öffentlich über Strahlenkrankheit sprachen, wurden zensiert – oder verschwanden.

Das Schweigen der Behörden – und seine tödlichen Folgen

Bis heute ist die genaue Zahl der Todesopfer schwer zu beziffern. Schätzungen reichen von 8.000 bis über 15.000 Todesfällen, die direkt oder indirekt auf den Unfall zurückzuführen sind.

Die betroffene Region entlang der sogenannten „Kyschtym-Spur“ blieb jahrzehntelang verstrahlt. Und dennoch: Die sowjetische Regierung bezeichnete den Vorfall über Jahrzehnte hinweg nur als „technisches Missgeschick“.

Erst in den 1980er Jahren – unter dem Reformkurs Michail Gorbatschows – wurden Teile der Wahrheit zugänglich gemacht. Doch ein großer Teil der Akten ist bis heute als geheim eingestuft.

Ostjorsk heute: Leben in der Unsichtbarkeit

Die einst geheime Stadt Chelyabinsk-40 heißt heute Ostjorsk. Etwa 80.000 Menschen leben hier – viele in zweiter oder dritter Generation. Die Stadt ist noch immer geschlossen, nur mit Sondergenehmigung zugänglich.

Offiziell wird die Sicherheit betont. Doch unabhängige Messungen, unter anderem von Greenpeace, belegen, dass die Strahlenwerte in Teilen der Region bis heute ein Vielfaches über dem zulässigen Grenzwert liegen.

Viele Anwohner leiden unter chronischen Erkrankungen. Zusammenhänge werden selten anerkannt.

Majak auf der INES-Skala: Eine der schwersten Katastrophen der Geschichte

Die Internationale Bewertungsskala für nukleare Ereignisse (INES) stuft Majak auf Stufe 7 ein – der höchsten Kategorie, die bislang nur drei Mal vergeben wurde:

- Tschernobyl (1986)

- Fukushima (2011)

- Majak (1957)

Und doch: Während Tschernobyl zu einem weltweiten Symbol für Atomkatastrophen wurde, blieb Majak jahrzehntelang namenlos.

Was Majak uns heute noch sagen kann

Majak ist mehr als ein historisches Ereignis. Es ist eine Mahnung – an die Risiken der Geheimhaltung, an den Preis militärischen Ehrgeizes und an die Verantwortung, die mit technologischer Macht einhergeht.

Es ist auch eine Geschichte über Menschen: über Anwohner, die nichts von der Gefahr wussten. Über Mitarbeiter, die schweigen mussten. Über Ärztinnen und Ärzte, die nicht helfen durften.

Und über eine Region, deren Wunden noch lange nicht verheilt sind.

Warum Erinnerung wichtig ist

In einer Zeit, in der Atomenergie wieder verstärkt diskutiert wird, zeigt Majak, dass der Mensch nicht nur die Technologie kontrollieren muss – sondern auch den Mut zur Wahrheit braucht.

Denn nur wer hinsieht, kann aus der Vergangenheit lernen. Und nur wer erinnert, kann verhindern, dass sich solche Katastrophen wiederholen.